聖霊を通して一緒におられる主。

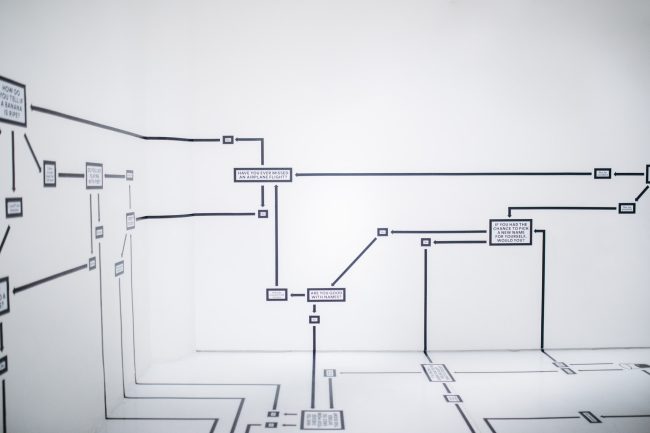

詩編139章7-10節(旧979頁) ヨハネの手紙一4章13-16節(新445頁) 前置き 今日は聖霊なる神が、この地上に降りてこられたことを記念する聖霊降臨節です。ヨハネによる福音書14章16節によると、イエスは十字架で亡くなられる前夜、最後の晩餐後、ご自身が父のもとへ移られても「弁護者」というまた別の存在を遣わしてくださり、その方が主の民と永遠に一緒にいるようにすると約束されました。また、使徒言行録2章には、イエスの約束どおりに主の民のところに訪れてこられた、この「弁護者」の降臨について記されています。そして、私たちは、この「弁護者」という方が、御父、御子と共に三位一体であられる聖霊なる神であることを、聖書を通じて知り、信じています。「弁護者」聖霊は文字通りに、地上にいる主の民のために弁護してくださる、いわば助け主であります。私たちが感じられなくても、聖霊はいつも私たちと一緒におられ、私たちに信仰を与え、その信仰を守ってくださり、御父と御子を私たちとつなげてくださる方です。御父と御子はこの聖霊を通して、昨日も、今日も、明日も私たちと一緒におられ、私たちを神の恵みへと導いてくださいます。今日は聖霊降臨節を迎え、「弁護者」聖霊について分かち合いたいと思います。 1.なぜ、ペンテコステなのか。 先ほど、私は今日が「聖霊降臨節」だと言いました。しかし、日本の多くの教会では、おもにペンテコステという名称をよく使います。ところで、なぜ「聖霊降臨節」を「ペンテコステ」と言うのでしょうか?まず「ペンテコステ」とはギリシャ語で「50」を意味する表現です。旧約聖書申命記16章16節には「男子はすべて、年に三度、すなわち除酵祭、七週祭、仮庵祭に、あなたの神、主の御前、主の選ばれる場所に出ねばならない。」と記録されています。ペンテコステを意味する「50」は、この除酵祭と七週際の間の日数と関係があります。説明が複雑かもしれませんので、週報の裏面に図を載せましたので、ご参照ください。除酵祭は過越祭の翌日から始まる(出エジプトの時の過越祭に神が施してくださった御救いを記念する)一週間の祭りであり、七週際はその除酵祭の初日から7週間目になる日の翌日であります。つまり、七週際は除酵祭の初日から50日になる日なのです。ですから、ペンテコステという言葉はイスラエルの「七週際」をギリシャ語式に表現したものです。そして、聖霊降臨の日が、まさにこの七週際、ペンテコステだったのです。このペンテコステ(七週際)は旧約のイスラエルの祭りで、当時ローマ帝国のあちこちに散らばって暮らしていた多くのユダヤ人たちが、旧約の律法の命令に従ってエルサレムの神殿に出て神の恵みを記念し、感謝する日でした。 使徒言行録2章によると、聖霊はこのペンテコステに降臨されました。そして天から強い炎のように聖霊が降臨され、イエスの弟子たちに臨まれた時、一同は「聖霊に満たされ、“霊”が語らせるままに、ほかの国々の言葉で話しだした。」と言われます。つまり、聖霊の力によって、自分もわからない、しかし、はっきりとした主イエスの福音を外国語で話すようになったということです。その時、七週際すなわちペンテコステを守るために外から帰ってきたユダヤ人たちは、彼らが話す主の福音を聞いて、自分の罪に気づき、悔い改めてイエスを信じるようになったのです。その時、イエスの弟子の一人であったペトロがほかの弟子たちと立ち上がり、主の御言葉を説教しました。「神は言われる。終わりの時に、わたしの霊をすべての人に注ぐ。すると、あなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。わたしの僕やはしためにも、そのときには、わたしの霊を注ぐ。すると、彼らは預言する。」(使徒言行録2:17-18) この日エルサレムでは3000人ほどのユダヤ人たちが洗礼を受け、イエスの民になったと聖書は証言しています。したがって、私たちは便宜のために「ペンテコステ」とは呼びうるでしょうが、その日が聖霊なる神が、キリストによって本格的に主の民に臨まれた「聖霊降臨節」であることを忘れてはいけません。志免教会はなるべく、ペンテコステよりは聖霊降臨節で、この日を記憶し守りたいと思います。 2.聖霊とはだれなのか? ところで、聖霊降臨という呼び方のため、私たちはつい聖霊が新約時代になってから、はじめて地上に来られた方と誤解しやすいです。しかし、聖書はこの聖霊なる神が旧約時代にもおられたことを証ししています。「初めに、神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の面にあり、神の霊が水の面を動いていた。」(創世記1:1-2) 神の霊すなわち聖霊は、創造の前にすでに存在しておられる方でした。「彼に神の霊を満たし、どのような工芸にも知恵と英知と知識を持たせ」(出エジプト記35:31) 聖霊は出エジプト時代にも神の民と一緒におられ、知恵と英知と知識を与えてくださる方でした。「霊はわたしを引き上げ、カルデアの方に運び、わたしを幻のうちに、神の霊によって、捕囚の民のもとに連れて行った。」(エゼキエル書11:24) また、聖霊はイスラエルが滅びてしまい他国の捕囚となった時も、いつも一緒におられました。つまり、聖霊は創造の時から常におられる方であり、その民がどんな状況に置かれても、離れられず一緒におられる方だったのです。日本キリスト教会の大信仰問答は、聖霊についてこのように述べています。「聖霊は父と子から出るもの。いずれも本質を共にし、能力と栄光とにおいて等しく」だから、聖霊は全能な神ご自身でいらっしゃるのです。 時々「聖霊を注ぐ」という表現のため、聖霊を人格的な存在ではなく、勢いや力のような非人格的な存在と誤解する場合もありますが、聖霊は父なる神と御子イエスから出られ、この世のすべてを治められる存在であり、御父と御子より劣る存在ではなく、能力と栄光において父、子と同じ本質と権威を持っておられる、明らかな神なのです。聖霊は偉大な三位一体の一つの位格であり、私たちに礼拝と賛美を受けられるべき神なのです。こういうわけで、日本キリスト教会信仰の告白は、聖霊についてこう述べています。「父と子とともにあがめられ礼拝される聖霊」したがって、私たちは、この聖霊を父なる神と御子イエスのように神として崇めるべきです。日本キリスト教会では「聖霊様」という表現をあまり使っていませんが、実は「聖霊様」という表現は、神学的に何の問題もなく、むしろ聖書の教えに忠実な表現でしょう。しかし、今まで日本キリスト教会が使ってきた表現であるので、「聖霊なる神」という表現をそのまま使って良いでしょう。「聖霊様」であれ、「聖霊なる神」であれ、いずれも良いのです。重要なことは、聖霊は創造の前にもおられ、終末の後にもおられる、無限な御父、御子のように私たちに礼拝と賛美を受けられる偉大な神であるということです。 3.聖霊を通して、私たちと永遠に一緒にいてくださる主。 ところで、今日を生きていく私たちにとって最も重要なことは、イエスがこの聖霊を私たちに「弁護者」として遣わしてくださったということです。「わたしは父にお願いしよう。父は別の弁護者を遣わして、永遠にあなたがたと一緒にいるようにしてくださる。」(ヨハネ福音書14:16) イエスは人類の最も偉大で完全な救い主であり、先生であったのに、なぜ弁護者という別の存在を遣わそうとされるでしょうか? 主イエスはいつか世を去り、御父のところに帰らなければなりませんでした。イエスは造り主として、この世が始まる前からおられた真の神です。しかし、主はまた罪人たちを導き、その罪人たちの代表者になって御父と和解させるために肉となってこられた完全な人でもあります。ですから、主イエスは完全な神であると同時に完全な人でもある方なのです。ということは、肉体を持った人でもありますので、時空間を超越することはされないという意味です。それは主イエスが全能な方でないという意味でしょうか。いいえ、違います。完全な神であり、完全な人なので、自ら人としてのアイデンティティを守ろうとするという意味なのです。「できない。」わけではなく、「しない。」でしょう。そうしてこそ罪人を代表する肉体を持った人としてあり得るからでしょう。そのため、主は代わりに時空間を超越する霊的な存在を遣わしてくださったのですが、その方がまさに「弁護者」聖霊なのです。 つまり、聖霊は創造の前から常におられた方ですが、イエスの御救いと御導きをこの世で成し遂げるために象徴的に再び降臨されたのです。聖霊はいつもおられた方ですが、人類への主イエスの愛と救いの意志をあずかってもう一度降臨されたということです。旧約時代には多少厳しく感じられる方でもありましたが、今はキリストの御救いによって、主の民に信仰を与え、力を与え、救いを成し遂げ、愛を施してくださるために来られたのです。その一例として、旧約の聖霊は一度民に臨まれても、民の罪によって離れられる場合もありましたが、新約の聖霊は一度民に臨まれると永遠に離れられない方なのです。そして、ご自分の御業を通して父と子とのことを示してくださる方です。「神はわたしたちに、御自分の霊を分け与えてくださいました。このことから、わたしたちが神の内にとどまり、神もわたしたちの内にとどまってくださることが分かります。」(ヨハネの手紙一4:13) 主は「弁護者 聖霊」である聖霊を通して私たちの内にとどまられ、私たちも「弁護者 聖霊」を通じて主の内にとどまるのです。このように私たちは聖霊によって神と永遠に交わり、主が再び来られる日まで信仰を守りつつ生きることができるのです。聖霊はいつも私たちと一緒におられます。悲しい時は一緒に悲しみ、嬉しい時は一緒に喜び、主なる神との歩みが出来るように導いてくださるのです。 締め括り 「どこに行けば、あなたの霊から離れることができよう。どこに逃れれば、御顔を避けることができよう。天に登ろうとも、あなたはそこにいまし、陰府に身を横たえようとも、見よ、あなたはそこにいます。曙の翼を駆って海のかなたに行き着こうとも、あなたはそこにもいまし、御手をもってわたしを導き、右の御手をもってわたしをとらえてくださる。」(詩編139:7-10) 旧約の偉大な人物であるダビデは神が聖霊を通して、いつどこでも一緒にいらっしゃるということを告白しました。新約の聖霊と比べて、旧約の聖霊の方はかなり異なる方式で働いておられたにもかかわらず、ダビデは聖霊の存在をこのように理解したわけです。まして、キリストの愛と救いを通じて、私たちと一緒におられる聖霊は、どれほど恵みと愛と真理とで私たちと一緒におられる方なのでしょうか。聖霊は私たちと常に一緒におられ、神への知識と主への信仰とキリスト者への生の指針を与えてくださる、生ける神なのです。その方によって、私たちは自分の罪に気づき、御言葉を学び、祈りの課題をいただき、主の民として生きていくのです。今日、聖霊降臨節をきっかけにし、この聖霊を憶えつつ生きていきましょう。父と子に比べて、ご自分を表さずにいつも謙遜に働かれる聖霊、その方はいつも私たちを父と子へと導いてくださいます。聖霊の御業を感謝して生きる志免教会になることを心より願います。