大祭司の祈り

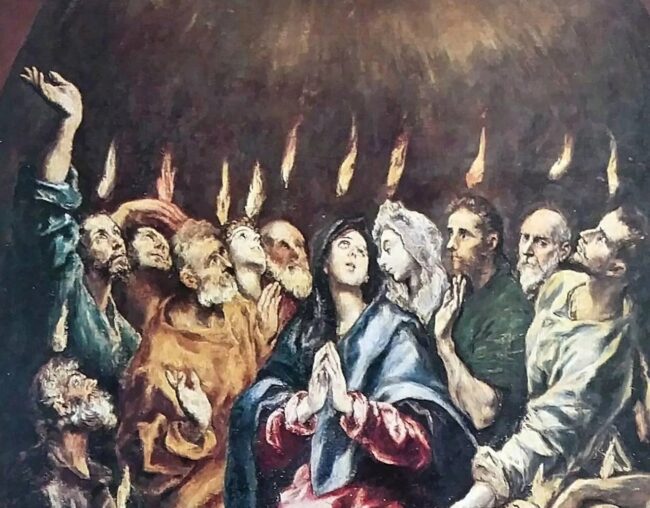

民数記6章24~26節 (旧221頁) ヨハネによる福音書 17章1~26節(新202頁) 前置き ヨハネによる福音書17章は「大祭司の祈り」と呼ばれる箇所です。祈っておられる主イエスを通じて、いと高き主なる神と罪に汚された人間の間に立ち、神の怒りをしずめ、主の民を清める旧約の大祭司の姿が重なって見えてくるからです。特に主イエスは3つの部分に分かれている17章のお祈りを通して、1-5節主イエスご自身のための祈り、6-19弟子たちのための祈り、20-26全人類のための祈りを父なる神にささげておられます。今日は本文の言葉を通して、主イエス・キリストが私たちをいかに愛しておられるのか、主イエスが私たちにとって、どのようなお方なのかについて話したいと思います。 1.主ご自身のための祈り。 主イエスは、主の民と人類のために祈る前に、まずご自身のためにお祈りになりました。愛の主が、なぜ他人ではなく、先にご自分のために祈られたでしょうか?今日の本文では、主イエスが御父にご自分に栄光を求める場面が出てきます。私たちは、この栄光を誤解してはなりません。これは自分の欲望を満たす世俗的な意味としての栄光ではありません。ヨハネによる福音書での栄光は「御子の本質」のことです。主イエスの栄光は「主イエスの本質」つまり、主イエスが存在する理由にあります。主イエスは、罪に汚され、死ぬに決まっているご自分の民を救われるために来られました。つまり、主イエスの栄光は救いのための十字架での死でした。その過酷で、屈辱的な苦難が主イエスの「自分らしくいる様」つまり栄光だったのです。ところで、主イエスは天地創造の前から、すでにその栄光を持っておられたようです。「父よ、今、御前でわたしに栄光を与えてください。世界が造られる前に、わたしが御もとで持っていた、あの栄光を。」(ヨハネ17:5) ここで、私たちは創造の前から民を罪から救うために御子の犠牲が定まっていたというのが分かります。御子イエスが十字架で罪人のために死ぬことが、創造の前からの御子の栄光であるという意味です。主イエスは、このような栄光という名の苦難を乗り切るために、まず父なる神に祈られたのです。「あなたは子にすべての人を支配する権能をお与えになりました。そのために、子はあなたからゆだねられた人すべてに、永遠の命を与えることができるのです。」(ヨハネ17:2) 主イエスは、この苦難の終わりにご自分の民に与えられる永遠の命のために世界を治める真の王として復活されるでしょう。父なる神は、ご自分の死によって栄光を輝かせられた主イエスを復活させられ、主イエスの栄光を完成してくださるでしょう。主イエスのご自身のための祈りは、父なる神の栄光、ご自分の栄光、そして、民の救いのための祈りだったのです。 2.弟子たちのための祈り 辞書を引いてみると弟子という言葉について「先生に教えを受ける人」と書いてあります。つまり、教育を受ける人です。教育とは、心と体の知識を得るため、すなわち知るための行為です。弟子は「知るために」先生に従う人です。それでは、主イエスの弟子は果たして何を知るべきでしょうか。「永遠の命とは、唯一の真の神であられるあなたと、あなたのお遣わしになったイエス・キリストを知ることです。」(ヨハネ福音17:3) 使徒ヨハネは真の神と主イエスを知るべきだと語りました。ところで、この「知る」ことによって、何が得られますでしょうか。聖書は永遠の命を得ると教えます。主イエスのお教えを受けた者は、神がどなたなのか、主イエスがどんな方なのか、知ることになります。そして、それを知る結果は永遠の命です。これは主イエスの弟子だけが得られる恵みです。十二弟子だけが主イエスの弟子ではありません。主を信じ、その方を知る人みんなが主の弟子になるのです。 ヨハネ17:3での「知ること」は、単純な知識のことではありません。聖書において「知ること」は、夫婦関係のように密接な関係を結ぶことを意味します。神との関係を結び、信頼するのが、神を知ることです。「神を知ること」とは、すなわち「神を信じる」と言い換えることが出来ます。永遠の命とは、唯一の真の神と、神から遣わされたイエス・キリストを信じることです。そのために、主イエスは2番目に弟子の信仰のために祈られたのです。「わたしはあなたから受けた言葉を彼らに伝え、彼らはそれを受け入れて、わたしがみもとから出て来たことを本当に知り、あなたがわたしをお遣わしになったことを信じたからです。」(ヨハネ17:8)「わたしは、もはや世にはいません。彼らは世に残りますが、わたしはみもとに参ります。聖なる父よ、わたしに与えてくださった御名によって彼らを守ってください。わたしたちのように、彼らも一つとなるためです。」(ヨハネ17:11) 主は、キリストに御言葉を教えて頂き神様とイエス・キリストが誰なのかを知り、信じるようになった弟子たちを、神様が最後まで守ってくださることを祈り願われたのです。 3.全人類のための祈り また、主はご自分の民だけでなく、すべての人類のためにも祈ってくださいました。「父よ、あなたがわたしの内におられ、わたしがあなたの内にいるように、すべての人を一つにしてください。彼らもわたしたちの内にいるようにしてください。そうすれば、世は、あなたがわたしをお遣わしになったことを、信じるようになります。」(ヨハネ17:21) 主イエスは、主を信じない人をみんな地獄に投げられ、主を信じる人だけを憐れむ方ではありません。この世界のすべての人々が主を知り、神を信じることが、主イエスの夢だといっても過言ではないでしょう。「神は、すべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。」(テモテ一2:4) なぜなら、世界のすべての人々が主イエスを信じる潜在性を持っているからです。神がお選びくださらなかったら、誰がキリスト者になれたでしょうか。主なる神が信仰をくださったので、私たちが主イエスを信じるようになり、そのイエスを信じることによって、神を知ることになったことを忘れてはならないでしょう。主なる神は、世界のすべての人々が主イエスを信じることを望んでおられます。神の御心は信者と未信者を問わず、イエス・キリストを通して、全ての人々に開かれています。主は今日も彼らのために教会の頭として、教会を通して福音を宣べ伝えさせておられます。 締め括り 今日の旧約本文に、大祭司アロンが神の代わりにイスラエルの民に祝福を伝える場面が出てきます。「主があなたを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。」(民数記6:24~26) アロンと比べられない真の大祭司である主イエスは、今でも父なる神にご自分の民のために祈ってくださいます。神と人間の間を執り成す大祭司は、神の祝福を民に伝え、民の祈りを神に伝える非常に大事な存在です。主なる神はイエス・キリストを通して私たちに祝福をくださいます。そのような神の御心をイエス・キリストが知っておられ、御心が成し遂げられるように祈られたのです。また、民からの願いや祈りも主イエスを通して、神様に捧げられるでしょう。イエス・キリストは私たちの大祭司です。主は今現在も御父の右から大祭司としてお祈りくださるでしょう。その恵みに感謝する志免教会の兄弟姉妹でありますよう祈り願います。