御言葉にあって生きる

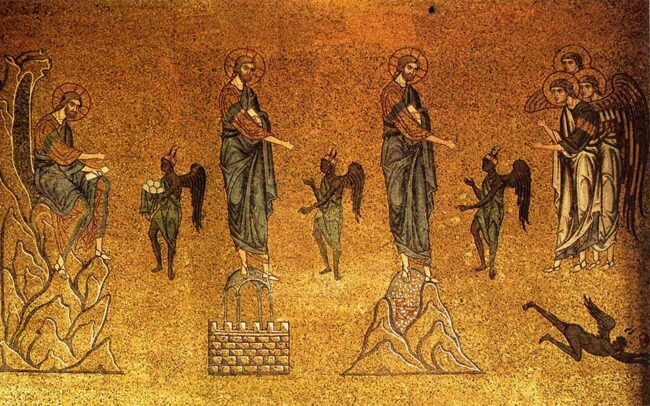

申命記 8章2~3節 (旧294頁) マタイによる福音書 4章1~11節(新4頁) 前置き レントの期間が始まりました。先週の水曜日「灰の水曜日」から、イースター直前の土曜日である「聖土曜日」までの40日間です。聖書において「40」という数字には特別な意味があります。ノアの洪水の際、40日間雨が降り注いだこと、若いモーセがエジプトから逃げ、ミディアンの荒野で40年間を暮らしたこと、そして出エジプトの後に十戒を授かるため、モーセがシナイ山で40日間を過ごしたこと。また、その後、イスラエルの民の40年の荒野での旅、そして何よりも主イエスが荒野で40日間断食し、試練を受けられたことがすべて40とかかわりがあります。このように、新旧約聖書のさまざまな場面で「40」という数字が象徴的に現れます。レントは、まさにこの「40」という数字の霊的な意味を、私たちの日常へと引き寄せる時間です。荒野のようなこの世にあって、自分自身を低くし、ただ、主の御言葉のみから満足を求める霊的な訓練の時間、それがこのレントの意義なのです。 1. 荒野での試練の意味 まずは、主イエスが受けられた荒野での40日間の試練について話しましょう。マタイによる福音書4章1節から2節にはこうあります。「イエスは悪魔から誘惑を受けるため、霊に導かれて荒れ野に行かれた。そして四十日間、昼も夜も断食した後、空腹を覚えられた。」主イエスはヨルダン川で洗礼を受けられ、間もなく試練を受けるために荒野へと向かわれました。主イエスが公生涯を始められるにあたって、真っ先にこの試練を受けられたのには理由があります。第一、失敗した「最初のアダム」の歩みとは異なる「第二のアダム」としての資格を証明するためです。最初のアダムは犯罪し、神を裏切り、堕落してしまいました。しかし、主なる神から遣わされた第二のアダムである主イエスは、その始まりからアダムとは完全に区別され、罪の誘惑に打ち勝つ姿を示すことで、救い主としての資格を証明されました。第二、出エジプト時代のイスラエルが犯した「偶像崇拝の罪」を克服される方であることを証明するためです。かつてエジプトを脱出したイスラエルの民は、荒野での40年間、不平不満を漏らした結果、偶像崇拝を犯してしまいました。しかし、主イエスは荒野での40日間を通して、そのイスラエルの失敗を乗り切り、主なる神への完全な服従を見せてくださいました。主イエスは、この荒野での40日間の試練を通して、昔、失敗したイスラエルとは異なり、罪の誘惑に打ち勝ち、不平や偶像崇拝を断ち切るお方であることを救い主としての資格をもって自ら証明されたのです。 レントの40日間は、こうした主イエスの荒野での試練を意味します。私たちはこのレントを通して、主イエスが経験された荒野の40日の意味を自分の生活の中へと取り入れて記念すべきです。私たちは、主イエスのように完全な勝利の40日間を過ごすことはできません。40日間ずっと断食をするには体力の弱い高齢の方々がおられ、社会生活や日常生活を営むためには、元気な若者でも40日間の断食は不可能です。そして、40日間祈りばかりして日常生活を諦めるのもあり得ないことです。しかし、私たちはレントという40日間の期間を通して、イエス・キリストの試練とその勝利の意味を心に刻むことはできます。また、この40日間を通じて、罪のゆえに主を裏切ったイスラエルの過ちを振り返り、自分自身の生き方について反省し、悔い改める時を持つことができます。主イエスの生涯から信仰を学び、かつてのイスラエルの民の失敗から教訓を得るのです。それゆえにレントは、主イエスとイスラエルの民が過ごした「荒野」を私たちの日常へと引き寄せ、自分自身を見つめ直す意義深い時間です。自らを省み、御言葉を黙想し、悔い改めることができる「荒野の生活」のようなレントの期間となりますよう、共にお祈りいたしましょう。 2. 主イエスの試練と苦難を憶えるレント 主イエスの苦難はいつから始まったのでしょうか。オリーブ山で捕らえられ、裁判にかけられ、鞭打たれ、十字架を背負って最終的に釘づけにされて死なれた、あの数時間のことでしょうか。いいえ、キリストの苦難は、御子なる神が人間になることをお決めになったその時から始まったのです。そして、その苦難がこの地上で明らかに現れ始めたのが、まさに荒野での40日間の試練であると言えるでしょう。私たちは、40日間にわたるキリストの試練と苦難を憶えながら、主が受けられた苦難の意味について深く黙想しなければなりません。主イエスの試練は、三つの段階に分けられます。第一、「石をパンに変える誘惑」の試練です。聖書にはこう記されています。「すると、誘惑する者が来て、イエスに言った。神の子なら、これらの石がパンになるように命じたらどうだ。」(マタイ4:3)これは、肉体的な情欲の試練を意味します。「パン」は肉体の欲求の象徴です。主イエスは御子なる神ですが、人間の肉体を着て来られたため、私たちと同じく空腹を感じるお方でした。40日間の飢えの中で、強烈な食欲を感じておられたはずです。しかし、主イエスはご自身の肉体的な欲望を、決して神の御言葉より優先させることはされませんでした。それゆえ、こう宣言されたのです。「人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きる」(申命記8:3) 第二に、「神殿の端から飛び降る」試練です。これは「高慢」の試練を意味します。神の御子である主イエスは、すべての被造物の上に立たれるお方です。しかし、人間の肉体を着て来られたがゆえに、人間の限界をも同時に受けられました。最も高きお方が、進んで最も低き者と同然になられたのです。そのような主イエスに対して、神殿の端から飛び降り、天使に支えられ、神であることを示しなさいとの悪魔の誘惑は、大きな試練となったかもしれません。しかし、主イエスはそのような権能を十分持っておられたにもかかわらず、自らを高めることをやめ、謙遜を貫かれました。そしてこう言われました。「あなたたちの神、主を試してはならない。 」(申命記6章16節) 最後に「ひれ伏してわたしを拝め」という試練です。これは「偶像崇拝」と「自己顕示」の試練です。古今東西を問わず、権力、財力、名誉は人間を誘惑する最大の欲望です。もし誰かが、「権力、財力、名誉すべてを本当に与えるから、その代わりに信仰を諦めなさい」と言ってくるなら、誰でも動揺するかもしれません。自分の欲望を満たすために神への信仰が弱くなること、それこそが「偶像崇拝」の本質なのです。そして、その欲望は、結局、人間の世俗的な誇りへと行き着くのです。それに対し、主イエスはこう答えて試練を克服されました。「あなたの神、主を畏れ、主にのみ仕えなさい。」(申命記6章13節) つまり、これら三つの試練は「欲望、高慢、偶像崇拝」に関わるものであり、自分自身が神になろうとする人間の本能を刺激するものであると言えるでしょう。こうした荒野の試練の本質を見事に言い表した新約聖書があります。「すべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、生活のおごりは、御父から出ないで、世から出るからです。」(Ⅰヨハネ2章16節) 肉の欲は「欲望」を、目の欲は「高慢」を、そして生活のおごりは「偶像崇拝」の種になるものだと言っても良いでしょう。ヨハネの手紙第一は、これらすべてが父なる神からではなく、世から出たものであると警告しています。主イエスは、ご自身が神であるにもかかわらず、人間の肉体を着て来られ、父なる神の前で謙遜に自らを低くされました。そして、その謙遜さをもって世のものを退け、父なる神のものを求められました。そうして主イエスは、罪人を救える真の正しい者、救い主として、父なる神に認められたのです。荒野での試練と、その克服、そこには、私たち罪人の救いのための、イエス・キリストの決然たるご意志が込められていることを、私たちは決して忘れてはなりません。 3. 御言葉にあって生きる 私たちはここで、主イエスがいかにして試練を克服されたのかをはっきりと知り、それを自分自身の信仰生活に適用する必要があります。それは、主イエスが、ひたすら「神の御言葉」にのみ寄りかかられたということです。今日の旧約本文を読んでみましょう。「あなたの神、主が導かれたこの四十年の荒れ野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわち御自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。主はあなたを苦しめ、飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。」(申命記8:2〜3) 今日の新約本文において、主イエスが誘惑する者(悪魔)を退けられた際、引用された御言葉の一つが、この申命記にあるモーセの言葉「人は主の口から出るすべての言葉によって生きる」でした。レントは、荒野で試練を受けながらも、最後まで神の御言葉だけに従い、依りかかられた主イエス・キリストの決然たるご意志を、現代を生きる私たちに呼びかける期間です。このレントを通して、今一度主の御言葉を心に刻み、その御言葉に立って信仰を守り抜いていきましょう。主イエスに倣って、御言葉にあって生きる私たちの人生を改めて誓うレントでありますよう祈り願います。 締めくくり 今年のレントが始まりました。40日間、私たちの信仰を顧みる時間になることを願います。私たちはキリスト者でありながら、自分の欲望が制御できず、主の御言葉に従順に聞き従えない時も良くあるでしょう。主イエスは、ご自身が神であられるにもかかわらず、自らを低くされ、謙遜に主なる神に聞き従われました。そして、父なる神の御言葉にのみを拠り所とし、試練に打ち勝ち、堂々と救い主としての道を進まれました。私たちもまた、そのイエス・キリストの御心を憶え、自分を低くして、主なる神だけに従う信仰を貫いていくましょう。このレントの時期、主なる神の豊かな恵みが主の教会の上に降り注がれますよう祈り願います。