心の畑

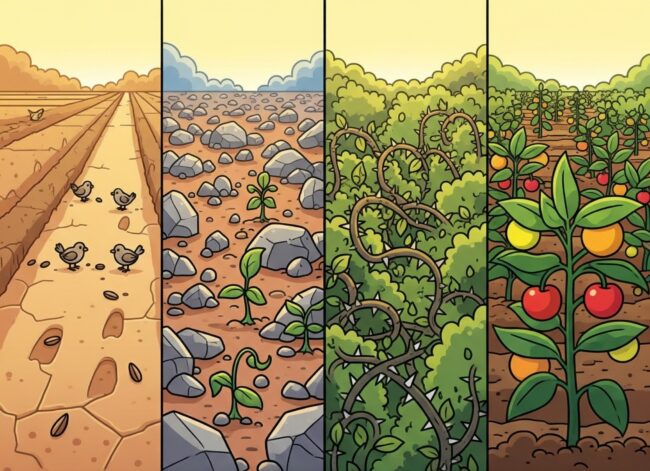

エレミヤ31章33節(旧1239頁) ルカによる福音書8章1~15節(新118頁) 前置き 今日は、主イエスが語られたとても有名な比喩の一つである「種を蒔く人のたとえ」を通して、ルカによる福音書の御言葉を分かち合いたいと思います。この物語を通じて、今を生きるキリスト者である私たちに主からの大事な教訓が与えられますよう祈ります。 1. 主と一緒に福音を伝える 「すぐその後、イエスは神の国を宣べ伝え、その福音を告げ知らせながら、町や村を巡って旅を続けられた。十二人も一緒だった。悪霊を追い出して病気をいやしていただいた何人かの婦人たち、すなわち、七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの家令クザの妻ヨハナ、それにスサンナ、そのほか多くの婦人たちも一緒であった。彼女たちは、自分の持ち物を出し合って、一行に奉仕していた。」(ルカによる福音書 8:1-3) 主イエスは「種を蒔く人のたとえ」を語られた時、十二名の弟子たち、そして、多くの婦人たちと一緒に福音伝道をしておられました。福音とは「幸福な音」つまり「良い知らせ」を意味します。イエス・キリストが宣べ伝えられた良い知らせとは、この世界を創造されたおひとりの主なる神が人間を見捨てられず、イエス・キリストによって真の救いを与えてくださるという救いの知らせです。旧約聖書、創世記によると、人間は罪(原罪)によって造り主なる神の敵となったと言われます。しかし、新約聖書と旧約聖書には、その神が罪を犯した人間をそのまま見捨てられず、和解して再び神の子に迎え入れることを願っておられると記してあります。つまり、福音とは、神と人間の破れた関係を修復し、造り主である神と被造物である人間の真の和解を宣言する良い知らせのことなのです。その結果、人間は真の造り主である主なる神のことに気づき、その方と和解し、永遠に一緒に歩む恵みをいただけるようになりました。 キリスト教会では、この「良い知らせ」つまり、福音を伝える行為を「伝道」と言います。残念なことに、世の人々において、この伝道というのは単なる布教活動、あるいは宗教を強要することと誤解される場合が多いです。聖書が語る伝道は、そんなものではありません。今日の本文を見ると、主イエスは弟子たちや何人かの婦人たちと一緒におられました。特に主と一緒に伝道した婦人たちがとても印象的です。彼女たちは、主イエスによって、悪霊から解放されたり、心の平和を得たり、助けを受けたりしたゆえに、信仰ができ、主イエスと主の弟子たちに仕えるようになった人々でした。彼女たちは主イエスと一緒に歩み、その方の生き方と御言葉を通じて真理を学び、主なる神と和解する人生をいただいたのです。そして、自分たちの経験と悟りを証とし、人々に仕えることによって福音を伝えました。それこそが真の伝道でした。ですから、真の良い知らせ、すなわち福音伝道とは、主なる神が私たちと共に歩んでくださることを信じ、その恵みの証人となることです。自分の人生を通して主の御言葉と恵みを経験し、それを自然に隣人に伝えることです。人々を教会に強引に連れてくること、カルト宗教のように改宗を狙って布教することが目的ではなく、主なる神が自分と一緒におられることそのものに感謝し、一緒にいてくださる主の恵みが隣人にも開かれていることを生活を通して伝えることです。伝道とは、まさに自分の証しを自分の人生を通して隣人に伝えることです。 2. 私たちの心の畑は? しかし、この真の伝道を行うためには、私たちの心の畑の状態が何よりも大事です。「大勢の群衆が集まり、方々の町から人々がそばに来たので、イエスはたとえを用いてお話しになった。 種を蒔く人が種蒔きに出て行った。蒔いている間に、ある種は道端に落ち、人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。ほかの種は石地に落ち、芽は出たが、水気がないので枯れてしまった。ほかの種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びて、押しかぶさってしまった。また、ほかの種は良い土地に落ち、生え出て、百倍の実を結んだ。」(ルカによる福音書 8:4-8)主なる神は救い主イエスを通して、この世に福音の種を蒔き始められました。そして、主イエスの体なる共同体である教会を通して、今でも福音の種を蒔いておられます。今日の主イエスのたとえは、まさにこの福音の種である主の御言葉が、人の心の中でどのような形で働くのかについてヒントを与えてくれます。①道端:御言葉を聞いても心に留めない心。御言葉が私たちの中に入り込む隙のない、頑なな状態。②石地:御言葉を喜んで受け入れるが、根がないため、試練が来るとすぐに折れてしまう心。御言葉への情熱があるようだが、信仰の根が浅い状態。③茨の中: 御言葉を聞くが、この世の思い煩いや富や快楽に覆いふさがれ実を結べない心。御言葉と欲望が入り混じり、信仰が育たない状態。④良い土地: 御言葉を聞き、それを守り、忍耐して実を結ぶ心。御言葉が心深く根を下ろし、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ心。 主なる神は、昨日も今日も明日も変わることなく、主の御言葉を伝えておられる方です。聖書に記してある御言葉を通じて、牧師の説教を通じて、現代ではYouTubeや様々なメディアを通じて、イエス・キリストの良い知らせ、福音を伝えておられます。このようにして、主は福音の種を蒔いておられるのです。そして、その福音の種は過去2000年の間、移り変わりなく、今に至っています。(キリスト教と名乗るカルトや異端の教えは論外) ですから、変わるのは福音の言葉ではなく、その御言葉を聞く人の心なのです。つまり、私たちの心なのです。今、私たちの心は4つの畑のうち、どの畑でしょうか?道端のように、御言葉を聞いても無関心ではないでしょうか?石地のように、御言葉は聞くけれど、信仰の根が浅いため、すぐに倒れてしまうのではないでしょうか?茨の中のように、この世の思い煩いや富、あるいは快楽のため、信仰が育たない状態ではないでしょうか?それとも、主なる神の御言葉を聞いて感謝し、辛い時も、嬉しい時も、主への信仰と感謝とをもって忍耐し、信仰が育つように努める心を持っているでしょうか?私たちは、伝道活動による教会員の数を増やす前に、「私は主の御言葉に聞き従い、毎日成長する信仰生活を過ごしているだろうか?」と、まず顧みるべきではないでしょうか。 3. 良い心の畑を持つ人 今日の新約聖書の冒頭には、良い心の畑を持つ人々が出てきています。彼らは、弟子たちの次に記されている「マリア、ヨハナ、スサンナ、そのほか多くの女たち」です。福音書の後半、主イエスが逮捕され、苦しみを受けられた時、弟子たちは主を裏切ってみんな逃げてしまいましたが、その婦人たちは最後まで主について行き、悲しみました。そして、お墓の主イエスの遺体を守り、主が復活された時、最初に復活されたイエスと会ったのも、弟子たちではなく婦人たちでした。今日の本文によると、この婦人たちは自分の持ち物を出し合って、主イエスと主の人々に仕えたとあります。ここで重要なのは、「自分の持ち物を出し合った」ではなく、「一行に奉仕した」ということです。この婦人たちが聖書に記されている理由は、献金をたくさんしたり、教会に多くのものを提供したりしたからではなく、主への信仰のため、心から教会と人々に仕えたからでした。家父長的な思想が現代に比べてはるかに強かった古代イスラエルの記録に、この女性たちが記されているということは、それだけ、初期の教会の人々が彼女たちの信仰を大切にしていた証拠なのです。そして、彼女たちのそのような素晴らしい信仰は、まさに主なる神が蒔かれた御言葉の種が、彼女たちの良い心の畑に蒔かれ、すくすくと育ち、実を結んだからではないでしょうか? 礼拝に毎週出席し、祈祷会に欠席せず、聖書をたくさん読み、教会の行事に積極的に参加し、大金の献金をすること、もちろん、それらも信仰を表す基準の一つであるかもしれません。しかし、それ以上重要なのは、今日の新約聖書に記された婦人たちのように、人目につかない場所で、主と隣人を愛し、御言葉に聞き従い、その御言葉通りに生きながら仕えることにあるのです。どうせ、私たちの信仰を判断するのは、牧師や教会員ではなく、すべてを見守っておられる主なる神だからです。私たちは果たして、良い心の畑を持って過ごしているでしょうか?私たちもこの婦人たちのように、純粋で心からの気持ちで主と教会、そして私たちの隣人に仕える信仰を持っているでしょうか?そのような信仰を持った私たちであることを祈ります。今日の本文を読んで顧みると自分の信仰が弱く感じられるかもしれませんが、それでも挫折しないようにしましょう。なぜなら、今日の旧約聖書の本文で、主がこのように約束してくださったからです。「しかし、来るべき日に、わたしがイスラエルの家と結ぶ契約はこれである、と主は言われる。すなわち、わたしの律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。わたしは彼らの神となり、彼らはわたしの民となる。 」(エレミヤ書 31:33) 主なる神は、今日も私たちと一緒におられ、その御言葉が主の民の心の中で働くように助けておられます。信仰を諦めない限り、主は私たちの中で黙々と私たちを助けてくださるでしょう。そのことを忘れない私たちでありたいと願います。 締め括り 長年の信仰生活をし、聖書の御言葉や説教に多く触れてきた人々は、それに慣れすぎて信仰と御言葉に無感覚になりがちです。そうして私たちは、知らず知らずのうちに道端や石地や茨の中のような心を持つようになりやすいと思います。だからこそ、私たちは毎日目を覚まし、良い心の畑を待つために、主の御言葉を心に留めて生きるために力を入れるべきでしょう。志免教会につらなる私たちみんなが良い心の畑を持った者として生きることを祈り願います。