わたしたちを助けてください

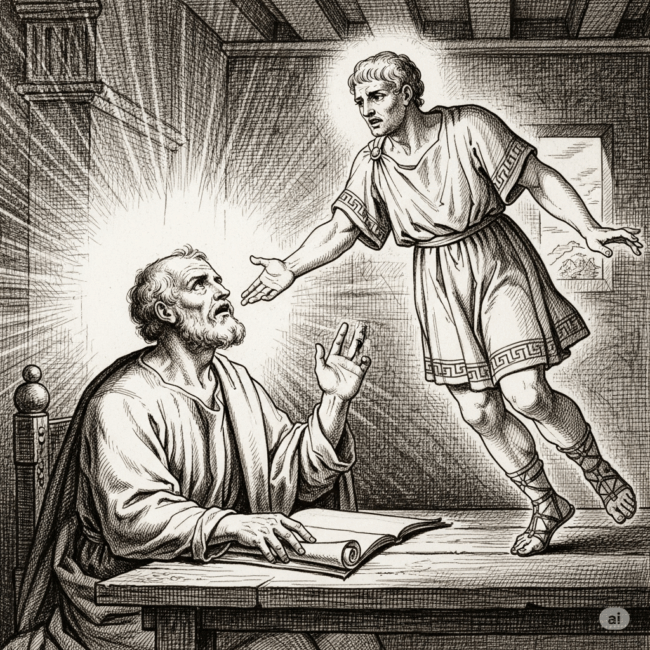

使徒言行録16章9~10節 (新245 頁) 前置き まず、説教の前に申し訳なく思います。説教題と内容が本文を除いて、そんなに関係なくなってしまったと思います。説教を書きながら、内容が変わってしまいました。皆さんのご理解をお願いします。本日の聖書の本文は、主なる神が小アジア、つまり現在のトルコ北部の地域で福音を伝えようと奮闘していたパウロに幻を見せ、マケドニアへ渡って伝道するよう促される場面です。ユダヤ人でありながら、現在のトルコ東南部で生まれ育ったパウロには、その地での伝道に情熱がありました。宣教学的にも、彼の考えは極めて妥当なものでした。にもかかわらず、主は彼が抱いていた小アジア(トルコ北部)伝道の熱意を拒否され、マケドニア(ヨーロッパ東部)地域での伝道を促されました。パウロは自分の思いとは違う、理解しがたい主のご命令にもかかわらず、自分の計画への固執をやめ、さっそく主の御言葉に従い、マケドニアへ旅立ちました。それによって、ついに公式的なヨーロッパでの伝道が始まることになったのです。そしてその結果、遠い将来、キリスト教がローマ帝国の国教となり、ヨーロッパ世界の精神的な基盤として爆発的に成長するという成果につながりました。今日は、使徒言行録16章9節と10節の聖書の箇所を通して、伝道と宣教について、そして、キリスト者のあり方について考えてみたいと思います。 1. 主が見せてくださる幻 「その夜、パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡って来て、わたしたちを助けてくださいと言ってパウロに願った。」(使徒言行録16:9)使徒言行録16章で、元々パウロが望んでいた伝道の地域はビティニア州(7節、現在のトルコ北部)でした。パウロは16章以前まで、おもに現在のトルコ南部地域の様々な場所を旅しながら伝道しましたが、北部のビティニア州に行ったことは、まだ、なかったからです。しかし、パウロの考えとは異なり、主は彼がビティニア州ではなく、海を渡ってマケドニア州、つまり現在のギリシャ地域へ行くことを望まれました。前置きでも、お話ししたように、トルコ出身者としてトルコ北部地域で伝道しようとするパウロの計画は間違っていませんでした。それでも、主は彼にビティニア州での伝道をやめ、マケドニア州へ行くことを力強く命じられたのです。主はこれを実現させるために、パウロに特別な幻を見せてくださいました。誰だか分からないマケドニア人がパウロに「マケドニア州へ来て助けてくれ」と願う幻でした。聖書で幻を意味する言葉にはいくつかのものがありますが、今日の聖書の箇所で使われている幻は、「ホラマ」というギリシャ語の言葉です。「ホラマ」は、動詞「ホラオ」の名詞形であり、「ホラオ」は「心で深く悟りながら見る」という意味です。「目で何かを見る」という以上の、「何が正しいかを悟りながら見る」という意味なのです。 「パウロがこの幻を見たとき、わたしたちはすぐにマケドニアへ向けて出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために、神がわたしたちを召されているのだと、確信するに至ったからである。」(使徒言行録16:10)幻を通じて、主の御心に気づいたパウロは、ためらわずに自分の計画を撤回し、マケドニアへ渡ることを決心します。パウロは、主の幻の前で、長年抱いてきた自分の計画を完全に諦めたわけです。パウロは主からの幻(ホラマ)を見て悟り(ホラオ)、自分の情熱と計画を押さえ、主の御心に従うために思い切って計画を変更したのです。私たちはここで、主が見せてくださる幻の重要な意味について、学ぶことができます。主の幻は、ただ単に超自然的な現象が目に見えてくることだけを意味しません。聖書に記されている物語は、聖書が書かれる以前にあった出来事の記録です。その時代には、現代のように誰もが気軽に聖書を読むことができませんでした。主がパウロに幻を見せてくださった理由は、単純に神秘的で超自然的な現象を見せるためではなく、その中に込められた主の御心、つまり、生ける神の御言葉を悟らせて従わせるためでした。そういう意味として、主からの幻は神の御言葉と言い換えることもできるでしょう。聖書を読む時、「幻を見る」という表現が出てきたら、いつでもまず「主の御心(神の御言葉)を悟る」と理解していただきたいと思います。 2. 伝道と宣教の意味について 本日の聖書の本文以降、パウロは、ただちにこれまでの計画を変更し、マケドニア地域へ渡るために力を尽くしました。主の御言葉に従ってその地へ渡ったパウロは、多くの人々と出会い、新しい伝道活動を続けていきます。しかし、数多くの苦難と迫害もまた彼を待っていました。普通の人なら、「わざわざ主に言われた通りにしたのに、こんなに苦しくなるなんて」と愚痴をこぼすような出来事も多々あったかもしれません。しかし、主なる神の御心だけを望み、黙々と歩んだパウロは、様々な地域で伝道し、教会を打ち立て、多くの魂をキリストへと導き、成功的に伝道活動を続けていきました。主なる神の計画と導きの中で、従順に聞き従いつつ活動したパウロの苦労によって、マケドニア州にキリストの福音が広がっていくことになったのです。このようなパウロの従順と苦労の中で、彼がマケドニア地域に蒔いた福音の種は、しっかりと根を下ろしました。その結果、数百年がたった西暦4世紀末、キリスト教はローマ帝国の国教となり、キリストの福音は地中海世界の精神的な基盤にまで成長していきました。そして当然のように、パウロが元々伝道しようとしていたトルコ北部地域のビティニア州にまでも福音が伝えられていったことでしょう。実際に、福音はトルコをはるかに越えて極東の日本にまで届きました。主なる神の御心に従い、自分の計画を諦めたパウロ。彼の決断が、数百年後にさらに大きな実を結び、元々計画していた以上にキリストの教会を成長させる力となったことを、パウロは天国で確認し、喜んでいるに違いありません。 私たちは、伝道と宣教という言葉をよく口にします。しかし「知らない人にイエスと福音を伝えるのが伝道と宣教」という漠然とした固定観念のため、伝道と宣教を心の重荷のように感じがちです。しかし、伝道と宣教が「主の御言葉に従い、自分の固定観念や計画を落ち着け、主のご計画に合わせて生きようとする生き方」から始まることだとすれば、もう少しでも伝道と宣教への負担が軽くなれるのではないでしょうか。もちろん、伝道と宣教は明らかに難しいことです。知らない人に福音を伝えるには大きな勇気が必要だからです。しかし、主の御心に従おうとする生き方、謙遜に自分の考えを主の御心に合わせようとする心をもってキリスト者にふさわしく生きるなら、いつか必ず主が伝道の機会を与えてくださると信じます。伝道と宣教のある人生のために、今私たちが従わなければならない主の御言葉は何でしょうか。伝道のある人生のために、今私たちが諦めなければならないものは何でしょうか。主なる神の御心への従順な生き方と、自分の固定観念や欲望を落ち着けること、その中で主なる神は、さらに多くの御業を私たちの人生において成し遂げてくださるでしょう。私たちの伝道と宣教の始まりは、主の御言葉への従順な生き方と、自分の固定観念や欲望を落ち着けることからだと、あえて申し上げたいと思います。 締め括り 今日は、韓国釜山のUN平和教会の兄弟姉妹に志免教会で一緒に礼拝を捧げるために来ていただきました。志免教会が属する日本の代表的な長老教会である日本キリスト教会と、UN平和教会が属する韓国の代表的な長老教会である大韓イエス教長老会(合同)は、両方ともアメリカ北長老教会の宣教師たちの伝道によって打ち立てられました。つまり、両教会は同じルーツを持つ兄弟のような教会です。また、大会レベルでも公式的に宣教協約を結んでいる姉妹教会でもあります。日本と韓国は、きわめてつらい過去を共有する最も近くありながら最も遠くある国だと言われる関係です。しかし、少なくとも、キリストの教会だけは、主イエスの救いと愛によって一つとなった最も近い関係であります。両国が歴史観や価値観の違いで、互いに誤解や対立をすることがあっても、両国の教会だけは主にあって一つとなり、慰めあい、赦しあい、共に歩みつつあることを願います。主からの幻を見たパウロが従順に聞き従いと自分の計画のさっそく諦めたように、キリストの御言葉への従順な従いと自分の固定観念や欲望を落ち着けることで、志免教会とUN平和教会が、主が与えてくださる幻(御言葉)のままに生きていくことを心から祈り願います。