イエスだけが一緒におられた。

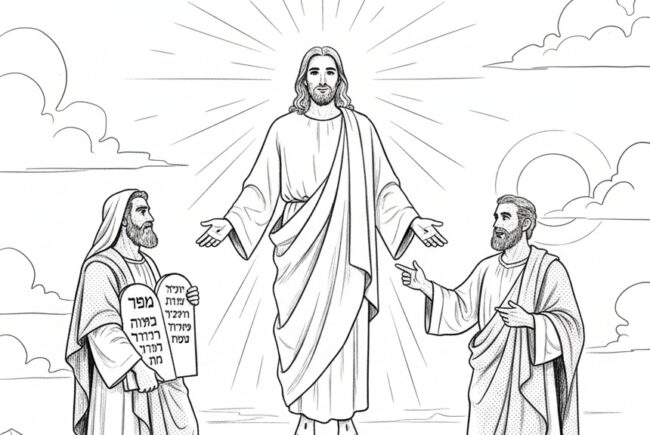

マラキ書3章22-23節(旧1501頁) マルコによる福音書9章2-13節(新78頁) 前置き マルコによる福音書8章、主イエスは「あなたがたは私を何者だと言うのか。」と弟子たちに尋ねられました。世の人々は主を「洗礼者ヨハネ、エリヤ、預言者の一人」と言っていましたが、主は弟子たちの認識を確かめるために質問されたのです。その時、ペトロが答えました。「あなたはメシアです。」彼の答えは正解でした。弟子たちの認識を確かめられた主は、メシアであるご自身が苦難を受けて死ぬことになると予告されました。するとペトロが激しくいさめ、主はそんなペトロに「サタン、引き下がれ。」と厳しく叱られました。なぜ、主の死を止めようとしたペトロは叱られたのでしょうか。信仰告白は宗教的な知識だけの告白ではありません。知識としてのペトロの告白は正しかったですが、信仰としてのペトロの告白は不完全でした。主の御心ではなく、自分の思いを押し立てたからです。真の信仰告白は知識だけで完成するものではありません。知ることと信じることがひとつになり、知識に実践が伴う時、信仰告白は本当の信仰告白として働くようになるのです。 1.高い山の上で変容された主。 「六日の後、イエスは、ただペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて、高い山に登られた。」(マルコ9:2)それから6日後、主イエスはペトロ、ヤコブ、ヨハネを連れて、ある高い山に登られました。時々、聖書では「山」が神の栄光の現れる所として使われます。今日の本文に登場するモーセとエリヤは、それぞれ自分の時代に神の山である「ホレブ」で主と出会い、また、イスラエルの偉大な王であるダビデは、主なる神にエルサレムのシオン山をいただきました。そして、主イエスは洗礼後の試練の時、悪魔によって非常に高い山に連れられ、誘惑を受けられました。このように聖書においての山は「主なる神のご臨在の所、聖なる所、超自然的な所」としてよく解釈されます。(注意:聖書に出てくるすべての山に、そのような意味があるわけではない)「イエスの姿が彼らの目の前で変わり、服は真っ白に輝き、この世のどんなさらし職人の腕も及ばぬほど白くなった。」(9:2-3)ただし、今日の本文に出てくる高い山が、正確にどこにある山なのかは知られていません。 主イエスは山の上に登られた時、この世にはあり得ない輝かしい姿に変容されました。主の服が真っ白に輝くようになったのはイエスの神聖さが表れたという象徴的な意味です。今ではこの世で肉体を持った人間としておられますが、もともと主は本質的に神であり、聖なる方、罪のない方、正しい方であることを示しているのです。また、主は山の上で旧約の代表的な人物であるモーセとエリヤと会われましたが、彼らは旧約の始まりと終わりを意味する偉大な預言者として、旧約マラキ書の最後に記してある人々でした。「わが僕モーセの教えを思い起こせ。私は彼に、全イスラエルのため、ホレブで掟と定めを命じておいた。見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に預言者エリヤをあなたたちに遣わす。」(マラキ3:22-23) すなわち、イエス•キリストは神のご臨在の場所で、神聖さを表され、旧約時代の代表的な預言者2人に会われ、ご自分が真の神であり、真の主であることを示してくださったのです。すぐ前の箇所で、自分の思いのためにイエスをいさめたペトロは、このような主の姿を見てどう思うようになったでしょうか?主イエスは、自分ではどうすることもできない超越的で偉大な方であることに気づいたのでしょうか。 2.モーセとエリヤと会われた主 「ペトロが口をはさんでイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは、すばらしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリヤのためです。」(マルコ9:5)しかし、ペトロはそう簡単に変わりませんでした。数日前に、メシアの苦難と死という主の御心を自分の思いに合わせようとした彼が、今日は神聖さを見せた主イエスとモーセとエリヤの姿を見てうっとりして、ずっと山の上にいるのを願ったからです。ペトロは、実は恐れていたはずです。言葉が出てこないほど驚いていたでしょう。にもかかわらず、そんな中でも彼は数日前と同じく、自分の思いに良いことを選ぼうとしていました。もしかしたら真っ白に輝く厳めしいイエスが、自分が望んできた強力なメシアの姿だったのかもしれません。その時、ペトロと弟子たちは雲に覆われ、神の声を聞くことになりました。「これは私の愛する子。これに聞け。」(マルコ9:7)マタイによる福音書には、弟子たちがその声を聞いて、ひれ伏して恐れたと記してあります。第二ペトロ1章17-18節にも、この話が記してあります。自己中心的に信仰を誤解し、自分の思いのままにしようとしたペトロは、おそらくこの状況を経験しつつ、神がご自分でイエスの道を導いておられることに、だからこそ、主は人間の手によって左右されない方であることに、改めて気づいたでしょう。 信仰の主導権は私たちにはありません。私たちの信仰の主は、私たちではなく主なる神だからです。今日の本文に、モーセとエリヤの旧約の二人の人物が登場します。「柴の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。彼が見ると、見よ、柴は火に燃えているのに、柴は燃え尽きない。」(出3:2)エジプトの王女の息子に育ったイスラエル人モーセは、ある出来事によって40歳ごろにエジプトから逃げ出し、80歳までミディアンの羊飼いとして生きました。彼はもはや若者ではありませんでした。40代の頃、血気盛んで権力もあった時には、主なる神は彼をお呼びになりませんでした。しかし、彼が80歳の羊飼いで、弱まった時、主なる神は彼をお呼びになったのです。羊を飼っていた彼が神の山(ホレブ)に偶然登った時、主は燃え上がる柴の炎の中で彼を召されました。その時、主ははじめてモーセにエジプトに行って「我が民を救え」と命じられました。主は燃え上がる柴を通して強くても弱いように、弱いようでも強く、ご自身を示してくださいました。主は人間の認識ではとうてい理解できない方でした。神は熱くて強烈な炎の様子と、弱くて燃え尽きてしまう柴の様子を通して、猛烈ながらも焼き尽くさず、弱いながらも滅びない、逆説を示し、人間の常識を超える神という存在の神秘を見せてくださったのです。 また、数百年後、同じ山(ホレブ)で預言者エリヤも主と出会いました。「主は、そこを出て、山の中で主の前に立ちなさいと言われた。見よ、そのとき主が通り過ぎて行かれた。主の御前には非常に激しい風が起こり、山を裂き、岩を砕いた。しかし、風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こった。しかし、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火が起こった。しかし、火の中にも主はおられなかった。火の後に、静かにささやく声が聞こえた。」(列王記上19:11-12)当時、邪悪な王アハブと王妃イゼベルに対抗抵抗していたエリヤは、命の脅威のため、神の山に逃げました。エリヤが主の御前に自分の困難を吐き出した時、主は彼に、激しい風、恐ろしい地震、猛烈な火を見せてくださいました。しかし、主はそれらの中にはおられませんでした。むしろ、主はその後の静かにささやく声の中におられたのです。その後、主はエリヤを導き、ご自分の御手によって邪悪な王と王妃を裁かれました。モーセとエリヤは、主の強力な姿を望んでいたかもしれません。しかし、主は二人の考えとは全く異なる姿でご自分を示してくださいました。主はモーセとエリヤの思いではなく、ご自分の思いのままに働かれたのです。主はご自分の民の信仰を主権的に導かれる方です。私たちの信仰の主は私たち自身ではなく、主なる神であります。 3。ただ主だけが一緒におられた。 「弟子たちは急いで辺りを見回したが、もはやだれも見えず、ただイエスだけが彼らと一緒におられた。一同が山を下りるとき、イエスは、人の子が死者の中から復活するまでは、今見たことをだれにも話してはいけないと弟子たちに命じられた。彼らはこの言葉を心に留めて、死者の中から復活するとはどういうことかと論じ合った。」(マルコ8-10)神の御声を聞き、恐れてひれ伏した弟子たちが立ち上がった時、雲も神の声も、モーセも、エリヤも消え、ただ主イエスだけが彼らと一緒におられました。厳めしい神の声、輝かしいイエスの姿、偉いモーセとエリヤ。弟子たちはその素晴らしさの中にずっと過ごすことを望んでいたのかもしれません。しかし、神は弟子たちに己の思いではなく、主イエスの御言葉に従順に聞き従うことを命じられました。そして一瞬、そのすべてが消え、イエスだけが弟子たちと一緒におられるようになったのです。山を下りるとき、主は再びご自分が死に、復活することを教えてくださいました。しかし、もうこれ以上ペトロは主をいさめずにただ聞きながらついていくだけでした。彼の心の中に主の死と復活がどんな意味なのか、自分の思いとは全く異なる主の御心にかすかにでも気づいていたからでしょう。 締め括り 主なる神は、誰よりも強力な方で、ご自分の御心のままに、この世界を支配することがお出来になる存在です。しかし、主はこの世とは全く違う方法で、世界を治められます。当初、弟子たちは現実的な権力と名誉のメシアとしてイエスを理解し、そのイエスの右腕として自分の立場を理解していたかもしれません。しかし、主は権力ではなく、目立ったないが確かなご計画によって、御業を成し遂げていかれました。たまに主の御心が自分の思いと全く異なるのに気づき、がっかりする時もあるかもしれません。しかし、主はご自分の御心、ご計画によって今でも働いておられます。そして、主は今日も移り変わりなく私たちと共に歩んでくださいます。何よりも主は、世のすべてがなくなっても最後まで私たちと一緒にいてくださいます。主イエスだけが私たちと一緒におられるのです。それを信じて、主の一緒に歩んでいく私たちであることを祈り願います。